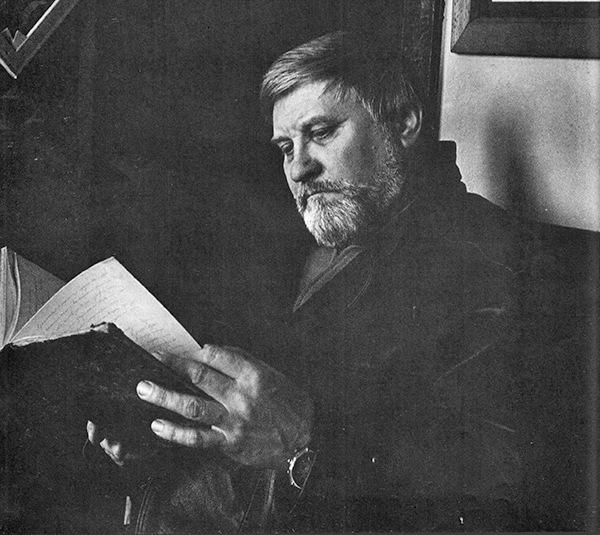

Оссовский Петр Павлович

18 мая 1925 - 1 августа 2015

1. На земле древнего Пскова

Как утверждал Петр Павлович Оссовский, часть его жизни «прошла в беспрестанных путешествиях по огромной стране в поисках своего малого Родного Дома, который у каждого свой».

«Найдя свой Дом, свою духовную Родину на Псковщине, я трудился денно и нощно, стараясь выразить свое глубокое уважение и любовь к нему… Над землей древнего Пскова вечно витает дух великого искусства – древних строителей, иконописцев и подвигов русских ратных людей, помогавший мне глубже осознать существо изображаемого… Благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры».

Впервые художник побывал на Псковской земле осенью 1966 года и с тех пор каждый год приезжал сюда, подолгу работал в Пскове и его окрестностях – Изборске, Печорах, деревне Малы.

К числу излюбленных мест пребывания художника следует отнести Талабские острова на Псковском озере и Пушкиногорье. Почти полвека, проведенные в этих местах, позволили создать десятки живописных композиций, сотни рисунков.

Уединение на островах содействовало желанию художника погрузиться в себя, отвлечься от суеты, позволить мысли не торопиться. Оссовский пишет пейзажи, портреты, натюрморты, много рисует.

Розовое облако. 1973 год

Земля Пскова и ее люди — большая тема, к ней художник будет обращаться на протяжении многих лет. «Псковский цикл» в богатом творческом наследии художника выделяется не только обилием изобразительного материала, но и его логической завершенностью. Псковский край, его природа и люди, нашли отражение и в тематической картине, и в портрете, и в пейзаже.

Псковский кремль. 1975 год

Архитектура древнего Пскова с ее контрастом простых, соразмерных человеку, геометрических объемов и подчеркнуто-материальной пластикой стен придает ей большую выразительность. В соединении простоты и мощи — сила ее красоты. Таковой предстает она в работах художника: «Псковский кремль» (1975), «Пейзаж с лодками и церковью» (1974), «Изборские плитоломы» (1974, Нижегородский государственный художественный музей), «Дорога к храму» (1997). Строгость, внутренняя мощь архитектурных форм в этих картинах выявляет самую суть сильного, упрямого, непокорного, свободолюбивого характера псковичей, неприветливого и даже угрюмого для непрошеных гостей.

Пейзаж с лодками и церковью. 1974 год.

Очень аккуратно, избирательно подходит Петр Павлович и к выбору колорита. На него огромное впечатление произвела псковская икона. Ее художественный язык, насыщенный гармонией цвета, широкая и энергичная манера письма, густой и сумрачный колорит с его пиршеством красок определенно пережиты мастером и вместе с картиной цвета псковской природы явились общим колористическим решением на его полотнах.

Талабские острова. 1974 год

Удивительная игра, напряженное противостояние света и тьмы ясно читаются в картине «Талабские острова» (1974), где темная массивная твердь земли рассекает серую, пестреющую отливами всех цветов радуги водную гладь, а небо, закрытое густыми свинцовыми облаками, словно мечи, рассекают светлые лучи солнца. Для колорита этого пейзажа характерны резкие блики, высветления, напряженные контрасты цвета и света. Тот же контраст присутствует и в композиции: вихри кудрявых облаков прихотливой геометризованной формы противопоставлены строгости четких линий солнечных лучей, плавной линии горизонта, водяной глади и берега.

Лучшие работы художника — те, в которых схвачен именно переход, контрастное настроение природы, шторм и штиль, волнение и покой, хаос и гармония. Такова природа Псковского края — строптивая и капризно-изменчивая («Снова солнце», 2002, собственность художника) или тихая, идиллическая («Розовое облако», 1974). «Вселенские ураганы и обильные грозы сотрясают псковскую землю оглушительными громами и ослепляют яркими вспышками молний, порождая в душах людей неизгладимое впечатление сурового гнева небес», — пишет о грозах художник. В «огромный кипящий котел» превращаются в такие дни озера, над которыми бушуют, словно человеческие страсти, порывы ветра. Внезапность появления урагана и столь же быстрое его прекращение поразили воображение художника своей стихийной страстью, когда «черно-синюю копоть облаков» сменил «нежный голубой простор», отражающийся в «спокойном зеркале озера».

Все эти впечатления от прекрасного буйства природного характера обрели живописную форму в многочисленных пейзажах. «Озерные грозы, — пишет Оссовский, — стали выразителями мыслей и чувств, охвативших меня в последние годы уходящего века».

Псковские люди — еще один шаг к раскрытию русского характера и вместе с тем желание показать и сделать понятными образы людей, ставших мастеру близкими, в чем-то родными за долгое время пребывания на земле Пскова. Работая над пейзажами, портретами, многочисленными этюдами и рисунками, Оссовский приходит к созданию трех больших работ: «Сыновья» (1969-1975), «Рыбаки Псковского озера» (1966-1975), «Псковские кузнецы» (вариант, 2002).

Сыновья. 1969-1975

Сила воли и внутренняя красота женского характера, материнская тема — сюжет полотна «Сыновья». Художник изобразил здесь семью Трашановых — Нину Ивановну и двух ее сыновей, Сергея и Виктора. Эта семья пережила большое горе: молодой, в расцвете лет, погиб муж и отец Николай Трашанов. Тяжелую жизненную ношу взвалила на свои плечи Нина Ивановна: и сложный рыбацкий труд, в котором она заменила погибшего мужа, и воспитание детей. Достоинство и благородство сильной женщины, поразившие художника, воплотились в этой картине.

Мать изображена в центре, по сторонам — ее сыновья. Три лодки символизируют крепкие семейные узы. Сеть, которую чинит семья, также объединяет эти три фигуры. Композиционные связи утверждают смысловое единство всех трех персонажей. Их родство, их внутренняя близость выражены пластически.

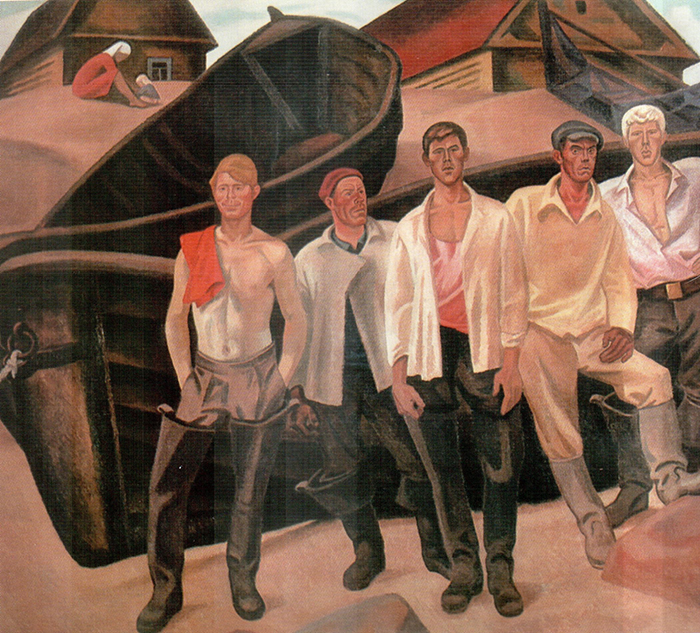

Рыбаки Псковского озера. 1966-1975

«Рыбаки Псковского озера» — еще один большой портрет, монументальный рассказ о людях земли Пскова.

«Когда подъезжаешь к острову, то рыбаки, попыхивая папиросками, встречают незнакомцев внимательным и строгим взглядом. Так и в глубокой древности псковичи первыми из русских людей встречали друга и врага, — говорит Оссовский. — Меня интересовала не бытовая сцена, увиденная в жизни, а задача изобразить плотную стену стоящих парней, за спинами которых их дома, старики, матери, жены, дети и, наконец, земля — Россия».

В картине плечом к плечу стоящие рослые мужчины заключают в себе силу, подобную стенам псковской неприступной архитектуры. Лодки, лежащие за ними, выглядят неким нагромождением. Первый план художник выстраивает как своеобразное заграждение. За спинами пяти рыбаков — их жизнь, которую они не хотят открывать первому встречному.

С трудом можно рассмотреть сидящую вдалеке женскую фигурку с ребенком, кажущуюся невероятно хрупкой в сравнении с мощными «столпами» — фигурами рыбаков; дома рядом словно скрыты бугром берега от постороннего взора.

Каждый из пяти персонажей этого полотна — реальный человек, известны имена каждого рыбака и даже судьбы некоторых из них. Прошли годы, но картина и сегодня еще сильнее убеждает нас: это не просто портрет рыбаков Псковского озера. Это рассказ о русском мужчине — о его сильном, сложном характере, много раз подтверждавшем славную истину: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Псковские кузнецы. Вариант 2002 года

«Псковские кузнецы» — третья большая картина, групповой портрет. С двумя псковскими кузнецами — Петром Андреевичем Ефимовым и Кириллом Васильевичем Васильевым — художник познакомился в первый свой приезд на эту землю, они работали в реставрационных мастерских города. «Это были одни из тех народных мастеров кузнечного дела, которыми так славилась псковская земля в древности. Они бережно хранили традиции замечательного ремесла, заставляя железо превращаться в произведения искусства».

Две яркие личности подсказали художнику избрать выразительный путь решения этой картины — связать Древнюю Русь и Россию XX века.

Портрет кузнецов — символическая картина, где предстает не конкретный период, но единый поток времени. «Кирилл – это дух России, а Петр – ее быт» - такими видит своих героев художник. Индивидуальные черты обоих персонажей в картине Оссовского приобретают суровый лик. Это не просто лица – это лики. Здесь можно провести параллели с псковскими иконами, храмовыми росписями. Дух Древней Руси жив в этих людях – мастерах, чьи умелые руки творят искусство. Их монументально крупные фигуры словно крепко вросли в землю. Темные одежды и темный цвет наковальни, пола почти сливаются, лишь кое где намечены очертания предметов. Они словно выросли из земли, они едины с ней, хранят в себе дух этой земли.

Портрет кузнецов у Оссовского являет собой неоднозначность восприятия, его многоплановость; герои картины не из прошлого или настоящего — они вне времени. С одной стороны, мастер создает психологические, вдумчивые портреты, чутко, внимательно относясь к модели, с другой — объемные художественные образы, своей монументальностью, величественным содержанием выходящие за рамки жанра в свободную и значительную картину.

Эти три большие работы, созданию которых предшествовал долгий период сбора материала, его осмысление и переработка, в итоге «можно объединить в воображаемый триптих («На земле древнего Пскова», «Псковские кузнецы», «Сыновья», «Рыбаки Псковского озера»), который является глубоким осмыслением и выражением народного характера. Разные герои объединены не только географией псковской земли, но единым духом.

Народ и земля — тема, волнующая художника на протяжении всей его жизни, она найдена и наиболее сильно выражена именно в работах псковского творческого этапа. Зрелость сформировавшегося художественного языка срастается с идейной духовной зрелостью, позволившей мастеру соединить эпохи, обмануть время и вывести свои картины на путь искусства вечного.

Своеобразным итогом кропотливой творческой работы художника стала выставка «На земле древнего Пскова», посвященная Талабским островам. Она была организована Петром Павловичем в 1975 году в честь своего 50-летнего юбилея. О вечности задумывался Оссовский, бродя по берегам величественного Псковского озера, посещая монастыри и храмы, созерцая тихую, скромную, подчас неприметную и малосодержательную для праздного взгляда жизнь их обитателей.

«Много лет, приезжая на Талабские острова, я непременно посещал маленький домик-келью священника отца Николая Гурьянова. Озаренный силой Веры, посланной ему свыше, он благословлял меня на исполнение очередного замысла, укрепляя во мне точность его смыслового решения, что приводило к удачному завершению задуманного», - вспоминает художник.

В портрете «Отец Николай» (2002) предстает умудренным старцем. Его пронзительный взгляд дает зрителю понять возможность, почувствовать ту внутреннюю силу, невидимую энергию старца.

Встреча с этим необыкновенным человеком сильно повлияла на жизнь и творчество Петра Оссовского. Его жизнь по праву можно считать образцом кротости, духовной чистоты, доброты и невероятной силы духа, благодати, которую он всю свою жизнь стремился донести до других. Он поддерживал в людях тот самый духовный огонь, в ком-то почти затухающий, в ком-то ярко горящий. Даже когда отцу Николаю было за девяносто лет и он уже не служил в храме, со всей России зимой и летом к нему приезжали многочисленные паломники испросить благословения, исцеления, помощи и поддержки.

Отец Николай. 2002

Внешняя скромность, строгость и внутренняя духовная красота — суть практически всех работ, посвященных земле Пскова, ее людям, в разное время созданных художником. Строгая одухотворенность церковной архитектуры предстает в многочисленных пейзажах «Дорога к храму», «Церковь Богоявления» (1987, собственность художника), аскетичность и духовная сила людей — в портретах «Псковитянка» (1974), «Инокиня» (2000).

Работа на земле Пскова вдохновляет Оссовского на обращение к еще одной сложной и интересной теме. Дружба с Семеном Стапановичем Гейченко, главным хранителем Пушкинского музея-заповедника, побудила художника к созданию в 1980-1984 гг. триптиха «Пушкинская элегия».

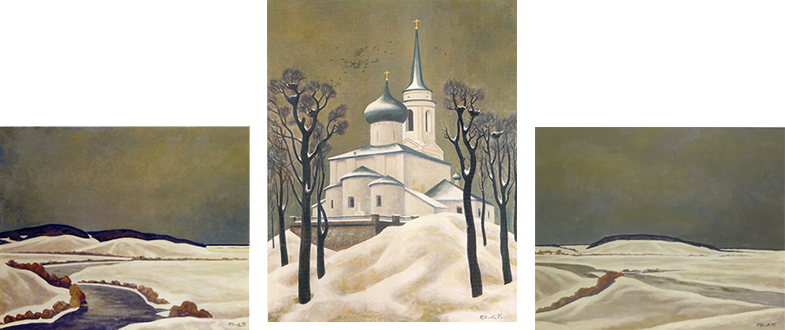

Пушкинская элегия. Триптих. Вариант 1995 года

«Тригорские холмы», «Святая гора», «Михайловские нивы» — пейзажи, составившие триптих «Пушкинская элегия». Левая и правая части — скромный цвет, суровый взгляд поздней осени и вместе с тем огромный масштаб, бескрайнее пространство. Центр триптиха — пейзаж с храмом «Святая гора». Помещая именно этот сюжет в центр, художник стремится понять и раскрыть Пушкина — внимательного и чуткого к русской духовной традиции, утверждавшего и советовавшего всем обращаться к произведениям древнерусской литературы.

В этом «пейзажном» посвящении Оссовского прочитывается путь к пониманию лирики великого поэта. «Пушкинская элегия» — это взгляд на творчество и личность поэта, понимание его художником XX века.

А. С. Пушкин. 1982

В едином ключе с триптихом художник пишет профильный портрет А. С. Пушкина (1982). В этом портрете Пушкин вне времени, как и его гений, подаривший миру шедевры литературного искусства.

В 2000 году художник создает триптих «Памятник Поэту», который будет включать картины под теми же названиями: «Тригорские холмы», «Святая гора», «Михайловские нивы». Левая и правая часть идентичны пейзажам триптиха «Псковская элегия». Центральная – изображает также Успенский собор Святогорского монастыря, но Оссовский стремится к большей монументализации, философской глубине. Поэтому он не пишет деревья близ монастырских стен, стаю птиц у шпиля колокольни, и, теперь архитектурный мотив воспринимается как мираж, видение, парящее в высоте.

Петр Оссовский больше половины жизни прожил во Пскове. Этот край придавал мастеру силы, позволял мыслить, жить и творить. Герои его картин — «это земля и люди на ней живущие», — так мастер сам определял одну из основных направляющих своего творческого поиска. Своей кистью он воспел и прославил их тяжелый труд и суровую жизнь, красоту и вечность.

В последние годы по его инициативе в Пскове, Пушкинских Горах и Изборске в составе государственных музеев-заповедников были созданы специальные авторские галереи. Они появились в результате дарений, осуществленных П. П. Оссовским. Всего в псковские музеи было передано более 80 картин. Объединенные единым творческим замыслом, философской концепцией, они явились новой формой музейного существования живописных ансамблей выдающегося мастера.

В честь 125-летия Псковского музея-заповедника, в апреле 2001 года, художник подарил музею 45 своих произведений. В июле 2007 года в Псковской картинной галерее был открыт персональный зал Народного художника СССР Петра Павловича Оссовского «Псковские мотивы».

В 2012 году к 1150-летию со дня первого упоминания в летописи древнего русского города Изборска, художник создал авторскую экспозицию «Росписи Изборской палаты — Русской словесности и православной веры». В настоящее время она расположена во флигеле усадьбы купца Анисимова в музейном квартале Изборского музея-заповедника.

В Пушкинском музее-заповеднике «Михайловское» находится постоянная экспозиция «Пушкин и земля Псковская».

Персональные выставки Петра Оссовского проходили с успехом в Риме, Братиславе, в Москве, Праге, Банска-Быстрице, Пскове, Владимире, Муроме, Волгограде, Пензе, Чебоксарах, Ульяновске, Уфе, Владивостоке, Уссурийске, Красноярске, Томске и других городах.

Работы художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Псковском историко-художественном и архитектурном музее-заповеднике и других многих региональных музеях, в собственности у семьи художника, а также в частных и государственных коллекциях Германии, Болгарии, Польши, Чехии, Англии, Словакии, Италии, Испании, Финляндии, Японии, США, Египта, Израиля, Венесуэлы.

Труд живописца был оценен и публикой, и государством. В 1970 году он получает звание «Заслуженный художник РСФСР», в 1975 году - «Народный художник РСФСР», августе 1989 года - «Народный художник СССР», в 2012 году «Заслуженный художник Украины». Оссовский был награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденами Дружбы и Почета. 11 июля 2008 года Петру Павловичу Оссовскому присвоено звание «Почетный гражданин г. Пскова».

В 2003 году вышла его книга «На земле древнего Пскова: Записные книжки художника». В ней «живые» зарисовки жизни мастера за многие годы.

Петр Оссовский в последние годы жизни воссоздал свою родословную, а в своей мастерской обращался к своим старым этюдам и делал новые варианты. Художник объяснял свой подход тем, что не может найти предмет вдохновения в настоящем и поэтому оборачивается в прошлое, чтобы вновь соприкоснуться с той духовной жизнью, с которой он жил. В результате не стоит удивляться, когда видим известную работу 1965 года, а подпись утверждает — 1995 год.

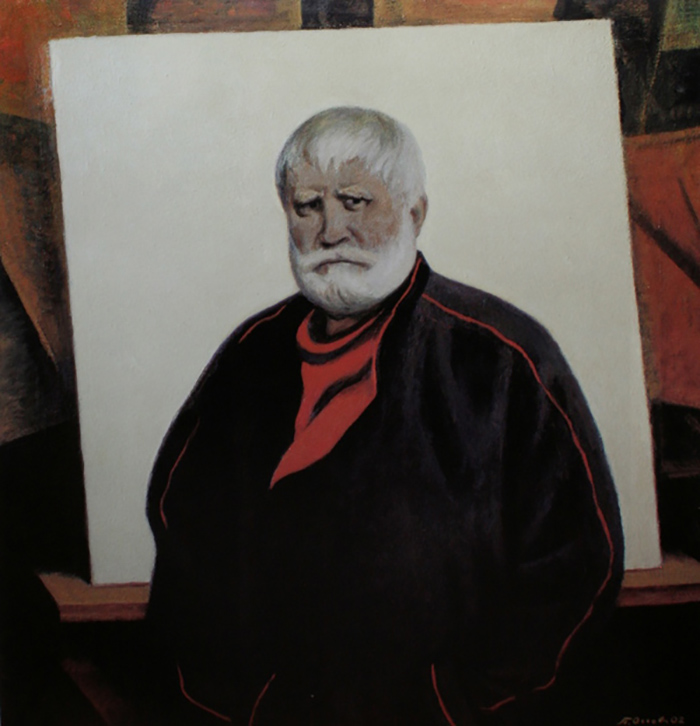

Автопортрет. Белый квадрат холста. 2003

Автопортрет с белым холстом (2002) — одна из последних работ Оссовского. Мастер называет ее своеобразной антитезой Черному квадрату К. Малевича. В отличие от Казимира Малевича, провозгласившего в свое время смерть искусству изобразительному в классическом его понимании, Петр Оссовский всегда утверждал и утверждает жизнь, выражая восхищение всем ее проявлениям, отстаивает принципы реалистической живописи.

Петр Павлович прошел большой жизненный путь. Большинство его творческих устремлений воплотилось на древней Псковской земле, которой он остался верен до конца своих дней. Здесь 1 августа 2015 года завершился его земной путь. Отпевание художника прошло в Изборске в Никольском соборе. Этому храму мастер когда-то подарил написанную им икону.

Дети и внуки художника приняли решение похоронить пращура на Изборском древнем кладбище Труворова городища на высоком берегу над озером. Ибо здесь «очень важны Земля, Вода и Небо. Это человеком не видоизменено. Это вечность». 9 сентября 2016 года состоялось открытие памятного камня на могиле народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, действительного члена Российской академии художеств, почетного гражданина города Пскова Петра Павловича Оссовского. «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее».

Над памятным знаком трудился авторский коллектив: С. П. Оссовский (сын художника), Б. В. Селиверстов и А. Агбунов. Состоит он из большого валуна - как олицетворение имени мастера – Петр (в переводе с греческого – камень) и его могучего творческого темперамента. Искусно вырезанная в камне четверть, дающая три плоскости, две из которых вертикали и одна горизонталь. Одна вертикаль – это крест, а вторая – лаконичная надпись: «Петр Оссовский. Русский художник (18.05.1925 – 01.08.2015)». Камень размещен на постаменте, вымощенном изборской плитой.

И многочисленные поклонники творчества Петра Оссовского, юные художники, паломники, участники исторических реконструкций и просто туристы, посещающие древний Изборск, поклонившиеся каменной средневековой крепости, не минуют палату «Русской словесности и Православной Веры» и могилу мастера. Теперь художник навсегда останется рядом с Псковом и в самом Пскове, в памяти псковичей.

Памятный камень на могиле П. П. Оссовского

***

«Но все, что я сумел найти на Псковской земле ранее – я сделал. И моя лебединая песня, портрет острова «Талабы». В последние годы повторяю свои работы по старым этюдам, делаю новые варианты – я живу с Псковом всегда, потому что в течение сорока лет напитался им достаточно. Это тоже самое, что выученным художником стать: 15 лет учишься, питаешься школой, а потом можешь уже и без нее обходиться. Я могу быть вне Пскова, но он будет во мне…».

С деятельностью художника знакомит виртуальная выставка «Творчество Петра Павловича Оссовского на Псковской земле» https://pskoviana.ru/images/files/Ossovskiy-suroviy-stil.pdf

Источники>>>